しかし、ステマ(ステルスマーケティング)について詳しく理解しておかないと炎上に繋がってしまい、企業の信頼を落としてしまう可能性があります。

正しいステマの知識を身に付けるために「ステマとは何なのか」「何をしたらステマになるのか」「ステマの事例」「ステマの防止方法」などについて詳しく解説します。

目次

ステマ(ステルスマーケティング)とは?

ステマとは、ステルスマーケティングの略で、マーケティングの手法の一種で、宣伝であることを一般消費者(ユーザー)に悟られないよう宣伝を行うことです。

ステルスマーケティングの大きな特徴として、それが宣伝されているとは気づかない宣伝活動になっていることです。

その意味では、サブリミナルとも似ていると言えます。

サブリミナル効果とは、意識と潜在意識の境界領域より下に刺激を与えることで表れるとされている効果のことを言い、視覚、聴覚、触覚の3つのサブリミナルがあるとされる。閾下知覚とも呼ばれる。 サブリミナルとは「潜在意識の」という意味の言葉である。

具体的なステルスマーケティングを使った方法にどんなものがあるのかを紹介すると、まずは企業に雇われた消費者が、企業にメリットの大きいような口コミを投稿するのもステマにあたります。

これが特定の企業より依頼を受けて、宣伝していますとの前置きが入ると、ステルスマーケティングになりません。

また、有名人を使ったステルスマーケティングも問題になることがあり、これはあらかじめ有名人に対して金銭などを渡した後に、それを隠して特定の企業の商品やサービスを宣伝するというものです。

これもあらかじめそういったやり取りがあったことを公表すれば、ステルスマーケティングとは言わなくなります。

check!SNSのアカウント運用代行で実績No.1の代理店はコチラ

ステマはグレーなマーケティング手法なので要注意!

インスタグラムのマーケティングをするのであれば、必ずステマ(ステルスマーケティング)について理解しておかなければなりません。

ある意味で、ステマとインスタマーケティングは紙一重だといえます。

一歩間違えるだけで、大炎上してしまう危険性があります。

一度炎上してしまうと損失が大きくなってしまいます。

ステルスマーケティングのリスク

インスタにおけるステルスマーケティングのリスクを把握しておくことも重要です。

ステルスマーケティングは、仮にバレないのであれば、利益に繋がることもあります。

しかし、ステマが発覚した時には、大きなリスク(炎上)が発生してしまいます。

SNSユーザーは、ステマに対して過敏に反応するので、高い可能性で炎上してしまうでしょう。

ステマによって炎上すると、企業がダメージを受けるのはもちろんですが、依頼したインフルエンサーなどもダメージを受けてしまう可能性が高いです。

そのため、広告主と広告塔の双方がかなりの損失になるので、十分に注意する必要があります。

悪質なステマになってくると、社会問題にまで発展する可能性もあり、その場合は、再起不能に陥ってしまう可能性も高いです。

ステルスマーケティングは、予想以上にバレやすいです。

その時は、やり過ごせたとしても、後々バレることもあり、遅れてダメージがやってくることもあります。

過去には、ステマが原因になって不買運動が発生したこともあるほど深刻なダメージとなって返ってくることがありました。

実際にあったステマの事例5選

実際にあったステルスマーティングの事例を紹介します。

「日本国内で起きたステマ事件」や「海外で起きたステマ事件」を紹介していきます。

check!SNSのアカウント運用代行で実績No.1の代理店はコチラ

ペニーオークション(ペニオク)事件

ステマと言えば、「ペニオク事件」と言われるくらいステマの事例として有名です。

ペニーオークションサイト「ワールドオークション」は入札すればするほど手数料を稼げるペニオクのシステムを利用し、運営が入札を重ねて手数料を高くする詐欺を行っていたことが発覚し、大炎上しました。

また、多くの芸能人がブログにて「ペニオクで製品を安く落札できた」と投稿していたことが判明しました。

しかし、実際に落札はしておらず、業者が投稿を依頼していました。

ペニオク事件に関わった芸能人がバッシングを受け、ステマという言葉が全国に知れ渡りました。

アナ雪2のステマ漫画事件

ディズニー映画「アナと雪の女王2」の事例を紹介します。

アナ雪2の感想を描いた漫画が7本一斉にTwitterへ投稿され、ユーザーから怪しまれました。

ウォルト・ディズニー・ジャパンは当初、「ステマという認識はない」という回答をしていましたが、後日ホームページに謝罪文を掲載しました。

食べログ高評価事件

カカクコムが運営するグルメレビューサイト「食べログ」の事例を紹介します。

口コミ評価を代行する業者がレストランから報酬を受け取り、広告費を支払ったレストランに対して高評価を付けていました。

口コミ代行業者から営業を受けた飲食店側が、カカクコムにに通報し発覚しました。

ウォルマートによるステマブログ事件

世界最大のスーパーマーケットチェーン「ウォルマート」の事例を紹介します。

一般人カップルの旅行ブログ「Walmarketing Across America」を立ち上げて、ウォルマートに肯定的な記事ばかりを投稿し続けました。

しかし、実はこのブログはウォルマートから広告費を貰って作成・運営されていたことが発覚しました。

最終的には、ブログは閉鎖し、ウォルマートは大きな非難を浴びることとなり、エデルマンCEOは謝罪しました。

Dr. Pepper/7upによるステマブログ事件

世界的飲料メーカー「Dr.Pepper/7Up」の事例を紹介します。

ティーンと20代前半をターゲットとしたミルク飲料「Raging Cow」のプロモーションとして、影響力のある6名のブロガーに製品に関するブログ記事の執筆を依頼しました。

ブログの商業利用を嫌うユーザーから指摘が入るようになり、不買運動へと発展しました。

Dr. Pepper/7upは、ブログキャンペーンで失敗したブランドとして認知されました。

【炎上対策】ステルスマーケティングを防止するためにすべきこと

インスタグラム上でのステルスマーケティングを防止したいのであれば、3つのポイントに注意する必要があります。

ステマを防ぐ方法

- 広告主とインフルエンサーの関係性を明示する

- ハッシュタグで広告案件を明示する

- 発信する情報を偽装しない

これら3つのポイントを意識してインフルエンサーに案件依頼するとステマになりません。

それぞれについて詳しく解説します。

check!SNSのアカウント運用代行で実績No.1の代理店はコチラ

広告主とインフルエンサーの関係性を明示する

インスタでステマにあたってしまう可能性が高いのが、インフルエンサーにマーケティングをお願いした時です。

PRを依頼する時の注意点として、インフルエンサーとの関係性をしっかりと公表しておくことです。

企業やインフルエンサーがしっかりと関係性を公表しておけば、そもそもステマになってしまうリスクはゼロです。

関係性の公表の仕方は2種類あって、

- インフルエンサー側に自社とのタイアップを紹介してもらう

- 企業側のブログなどで紹介する

どちらの方法でも問題ありません。

事前の投稿によって、タイアップすることを確認しておけば、フォロワーたちはそれを知ることができます。

ハッシュタグで広告案件を明示する

ハッシュタグにタイアップやプロモーション、提供などのキーワードを含めることによって、インスタになれたユーザーならば、一目でその関係性を把握してもらうことが可能です。

PRで使うハッシュタグ一覧

- #プロモーション(#Promotion)

- #スポンサード(#Sponsored)

- #サポーテッド(#Supported)

- #アンバサダー(#Ambassador)

- #協賛

- #提供

- #タイアップ

- #PR

これらのハッシュタグは「WOMJガイドライン」が明示しています。

WOMJとは、ステマ(ステルスマーケティング)を防止し健全なマーケティング活動を行うことを目的として発足した団体です。

金銭をやり取りがなければ「#物品提供」「#サービス提供」「#プレゼント企画」「#プレゼントキャンペーン」「#モニター」「#モニター・プレゼント」「#献本」などが使えます。

ハッシュタグを活用することでステマになりません。

発信する情報を偽装しない

インフルエンサーに虚偽の内容を投稿させたり、他社の商品よりも優れているように投稿内容を強制させてはいけません。

誇大な表現をしてしまうと一般消費者が勘違いしてしまいステマだと騒がれてしまいます。

不自然な表現は控えて、インフルエンサーの言葉を尊重するようにしましょう。

ステルスマーケティングの具体的な基準

ステルスマーケティングについては、具体的な基準が提供されていますので、確認しながら、ステルスマーケティングにならないようにしていくとよいです。

いいねやフォローなどをしてくれたユーザーに対して、対価を支払うことで、評価を操作することがステルスマーケティングにあたるとされています。

ただし、これについては、ステマであろうがなかろうが、禁止行為にあたるといえるでしょう。

本来、いいねやフォローは、ユーザーがそのアカウントを評価する意味で利用するものなので、これに対価を支払ってしまうと、不正になってしまいます。

さらに、消費者を装って口コミを投稿することもステルスマーケティングにあたるのです。

これは、口コミサイトなどでは問題になることも多いですが、インスタでも投稿を利用して口コミのようなことが可能なので、ステルスマーケティングになってしまうリスクを含んでいます。

他にも、消費者から発せられた情報を改ざんする行為もステルスマーケティングにあたりますし、逆に競合他社に対して、その商品やサービスの評価を落とすような口コミを掲載するのもステルスマーケティングに触れる可能性があります。

このようにステマの方法には、自社だけではなく、意図的に他社を貶めるような方法もありますので、注意が必要です。

ステルスマーケティングの定義として、基本的には、情報を隠すというよりも、その情報を受け取った人を欺く目的で行うマーケティングのことを指すととらえておくとよいでしょう。

このように定義すれば、未然にステマを防止できます。

インスタグラムもステマを防ぐために努力をしている

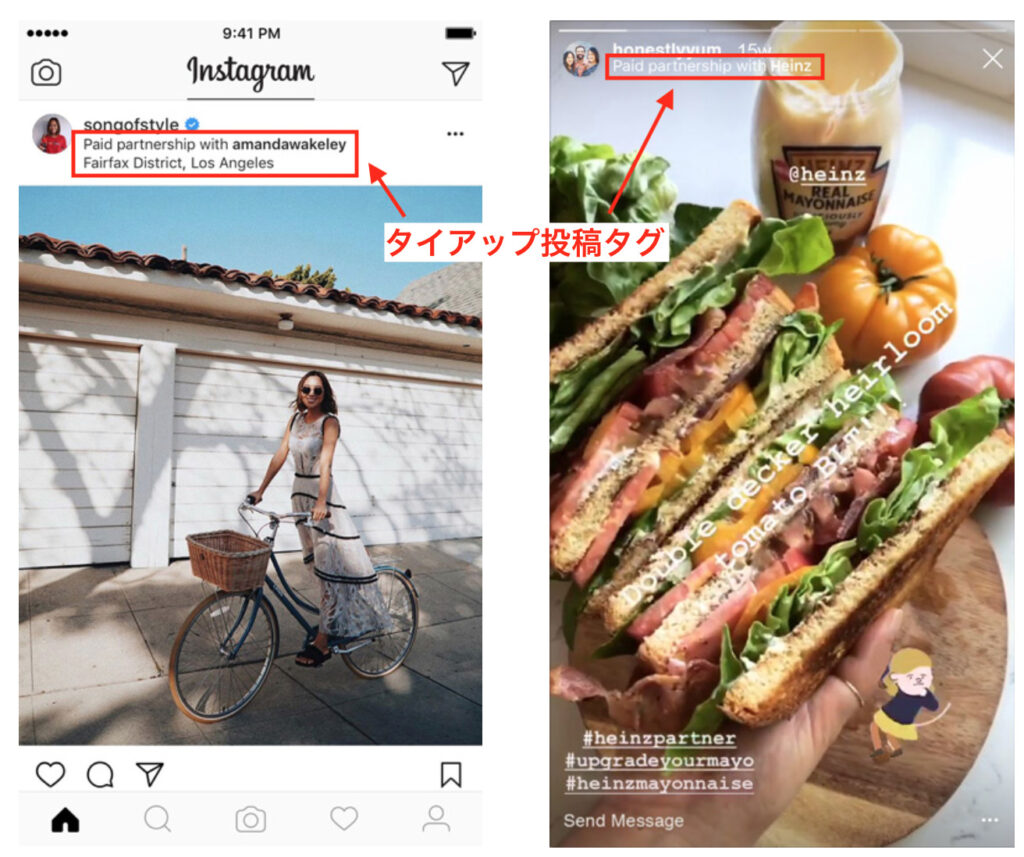

画像引用:https://business.instagram.com/a/brandedcontentexpansion

ステルスマーケティングは、意図的に行っている場合もありますし、全く気付かず、知らず知らずのうちにステマをしてしまっていることもあります。

そうした状況を防ぐために、インスタグラムもステマを防ぐために努力をしています。

インスタグラムが提供しているステマ防止策としては、ブランドコンテンツ広告があります。

さらに、ブランドとのタイアップ投稿タグも用意されています。

これらを有効活用すれば、インフルエンサーと企業との関係性を明確にすることができます。

これらを使った場合は目立つ位置にタグが表示されることになりますので、さすがにこれに気づかないユーザーはいないでしょう。

ステマを防ぐには社員教育も重要

インスタをマーケティングに利用するならば、ステマを防ぐための社員教育が必要になってきます。

上層部がどれだけステマに対して高い意識を持っていても、実際にインスタでマーケティングを実施する社員たちにステマに対する意識がなければ、ステマになってしまうことがあります。

また、インターネットが発達していなかった世代と、生まれた時からインターネットが当たり前だった世代とでは、SNSに対する認識がまったく違います。

SNSがごく普通に生活の中に溶け込んでいる世代なので、知らず知らずにステマをしてしまうこともあります。

こういった世代にしっかりとステルスマーケティングについて教育することによって、ステマを未然に防げるようになります。

また、インフルエンサーマーケティングとステルスマーケティングは、かなり微妙な関係性になっています。

ちょっとした注意事項を確認し忘れると、途端にステマになってしまうこともあるので注意しましょう。

まとめ

インスタのステマを意図的にやってしまうのはいけませんが、場合によっては知らず知らずのうちにやってしまうこともあります。

知らないうちに炎上が発生して、企業の評価を大きく落としてしまいかねないので、ステマについては事前に学んでおく必要があります。

しかし、しっかりと企業とインフルエンサーとの関係性を明確にするなどの対策を行っておけば、必要以上に恐れる必要はありません。

また、社員に対してもそういった教育をしっかりとしておくことも重要になってきます。